ヤマハPAS City-Cのカスタムってどうすればいいの?

「ヤマハ PAS CITY-Cをもっと自分好みにカスタマイズしたい!」そんなあなたに、今回は誰でも挑戦しやすいカスタムアイデアをご紹介します。PAS CITY-Cはその便利さとスタイリッシュなデザインで人気の電動アシスト自転車ですが、自分に合ったカスタムを施せば、さらに快適で楽しい一台に生まれ変わりますよ!

たとえば、「もっと乗り心地を良くしたい!」という方にはハンドル交換がぴったりです。自分に合った形状や高さのハンドルに変えるだけで、長距離ライドでも疲れにくくなります。また、「荷物をたくさん運びたい」という方には、フロントバスケットの取り付けやリアキャリアにカゴを設置するカスタムがおすすめ。お買い物や通勤のシーンで、その実用性を実感できるはずです。

一方で、リミッター解除についての注意点もお伝えします。法律違反や事故のリスクが伴うこの行為は絶対に避けるべきです。合法的で安全な方法で、PAS CITY-Cの魅力を最大限に引き出していきましょう。

この記事では、初心者でも挑戦しやすい方法から、作業時に必要な工具や注意点まで、詳しく解説します。ヤマハ PAS CITY-Cをさらに楽しむためのヒントが満載ですので、ぜひ参考にしてください!

ヤマハPAS City-Cのカスタム例6つ

1. ハンドル交換する

ハンドル交換は、見た目をスタイリッシュにするだけでなく、乗り心地を大幅に向上させるカスタムのひとつです。標準のハンドルでは手や腕が疲れやすい、姿勢が合わないといった悩みを持つ方に特におすすめであり、自分に合ったハンドルに変えることで長距離でも快適に走れるようになります。また、デザイン性を重視する人にとっては、自転車全体の印象を変えるおしゃれなカスタムにもなります。

必要なもの

- 六角レンチ(4mm・5mm)

- トルクレンチ

- バーテープ(必要に応じて交換用)

- カッター

- ハサミ

まず、ハンドル交換を行うために準備するものとして、六角レンチ(4mm・5mm)が必要です。カーボン製のハンドルを使用する場合にはトルクレンチが必須となり、バーテープを使用する場合は交換用のバーテープとハサミ、カッターも用意しておくと作業がスムーズです。

作業はバーテープを外すところから始めます。バーテープを使用している場合はこれを慎重に剥がし、続いてブレーキレバーを六角レンチで緩めて取り外します。この際、ケーブルに無理な力をかけないように注意することが大切です。次にハンドルの固定ボルトを緩め、標準のハンドルを取り外します。その後、新しいハンドルを仮止めし、位置を調整してからトルクレンチを使ってしっかり固定します。

ハンドルを選ぶ際には、自分のライディングスタイルに合わせたものを選ぶことが重要です。例えば、幅が広いハンドルは初心者でも安定性が高く扱いやすい特徴があります。

また、アナトミック形状のハンドルは手にフィットしやすく、長距離でも手や肩が疲れにくいメリットがあります。さらに高さ調節が可能なタイプは、自分の体型や使用目的に応じてポジションを細かく変更できるため、通勤からレジャーまで幅広く対応できます。

取り付けが終わったら、実際に自転車に乗ってみて、左右の高さやハンドルの角度、レバーの位置が自分に合っているか確認してください。これにより、快適性と安全性を最大限に引き出すことができます。ハンドル交換をすることで、自分だけの理想的なポジションを実現できる点が最大のメリットと言えます。

2. フロントバスケットを取り付ける

フロントバスケットは、買い物や通勤などの日常生活で荷物を持ち運ぶ際に非常に便利なパーツです。特に、ヤマハPAS City-Cのような実用的な電動自転車において、収納力を向上させるカスタムのひとつとして多くの人に選ばれています。必要なバスケットを選び、取り付けを行うだけで、自転車の使い勝手が大きく変わります。

まず、どのようなバスケットを選ぶかが重要です。ステンレスワイヤーバスケットは耐久性に優れており、雨風にも強いため、長期間使用したい場合に適しています。一方、籐風バスケットは見た目がおしゃれでナチュラルな雰囲気を与えるため、デザイン性を重視する人におすすめです。

さらに、アルミフロントバスケットは軽量で、底板が付いているものを選べば荷物の安定感も確保できます。

取り付け手順としては、まず自転車に取り付けるための専用金具(ステー)を用意します。多くの場合、純正バスケットには取り付け用の金具が付属しているため、これを使用すれば問題ありません。その後、以下の手順に従って取り付けを進めます。

- 取り付け手順

- 専用金具をフロントキャリアに固定する

- バスケットをボルトでしっかり取り付ける

- 固定が緩んでいないかを確認する

このようにして取り付けを行った後、必ずバスケットが揺れたりすることがないかを確認してください。取り付けが甘いと、走行中に荷物が揺れたり、バランスを崩す原因になることがあります。特に大きな荷物を運ぶ場合は、しっかりと固定されていることが安全な走行の鍵となります。

また、注意点として、選ぶバスケットのサイズが車体に合っていることを確認することが挙げられます。バスケットが大きすぎると、前輪に負担がかかり、ハンドル操作がしづらくなる場合があります。そのため、車体のバランスを考慮して適切なサイズを選ぶことが大切です。

フロントバスケットを取り付けることで、普段の移動が格段に快適になり、自転車の利便性が大幅に向上します。初心者でも簡単に取り付けができるため、まず試してみるカスタムとしてもおすすめです。

3. 超大型バスケットを選ぶ

荷物が多い人にとって、標準サイズのバスケットでは収納力が物足りない場合があります。そんなときにおすすめなのが、超大型バスケットです。

これを取り付けることで、普段の買い物から旅行、アウトドアまで、さまざまなシーンで大きな荷物をスムーズに運べるようになります。特にPAS BabbyやPAS City-Cのような電動自転車はパワーがあるため、大型バスケットとの相性が良く、実用性を最大限に引き出せます。

超大型バスケットの最大のメリットは、荷物の収納力が大幅にアップすることです。具体的には以下のようなものを一度に収納できます。

- ビジネスバッグや書類ケース

- スーパーで購入した日用品や食品

- 折りたたみ傘や水筒

- トイレットペーパーなどのかさばる商品

- アウトドア用品やレジャーシート

このように、日常的に必要なアイテムだけでなく、かさばる大きな荷物も余裕で収納できるため、仕事やプライベートでの利用がさらに快適になります。

取り付ける際には、まずバスケットのサイズや形状を選びましょう。PAS Babby/PAS City-C用の大型バスケットは純正品であり、車体に合うよう設計されているため取り付けが簡単です。また、車体サイズに適したものを選ぶことで、重心が崩れることを防ぎ、安定した走行が可能になります。

取り付け手順としては、まずフロントキャリアやリアキャリアをチェックして固定できる箇所を確認します。次に、付属の金具を使用してバスケットをしっかりと取り付けます。このとき、プラスドライバーや六角レンチを使うと作業がスムーズに進みます。取り付け後は、必ずバスケットが揺れないか、しっかり固定されているかを確認してください。

ただし、注意点として、荷物が多い場合や重い荷物を入れると自転車全体が重くなり、坂道などでのアシスト性能に影響が出ることがあります。また、重心が変わることでハンドル操作がしづらくなる可能性もあるため、荷物のバランスを確認しながら使用することが重要です。

超大型バスケットを選ぶことで、収納力を大幅に高めながらも、自転車の利便性をさらに引き出すことができます。特に荷物を多く持ち運ぶ必要がある人にとって、このカスタムは日常生活を快適にしてくれるでしょう。

4. リアキャリアにカゴを取り付ける

リアキャリアにカゴを取り付けることで、自転車の積載能力が大幅に向上します。前カゴだけでは収納が足りないときや、大きくて重い荷物を運ぶ必要がある場合に特に便利です。通勤や買い物だけでなく、アウトドアや長距離移動の際にも活躍するカスタムであり、電動アシスト自転車の強みを最大限に生かせる方法のひとつです。

リアカゴを選ぶ際は、用途やデザインに合わせて適切な素材のものを選ぶことが重要です。スチール製は非常に丈夫で、大きな荷物をしっかり支えることができるため、頻繁に重い荷物を運ぶ人に適しています。

一方で、軽量性を重視するならアルミ製のリアカゴがおすすめです。

サビに強く、屋外での使用にも適しているため、長期間安心して使えます。また、樹脂製のカゴは軽くて扱いやすく、おしゃれなデザインが多いため、ファッション性を重視する人にも人気があります。

取り付けを始める前に、リアキャリアが標準装備されているか確認してください。なにもカスタムしてない場合は装備されていないはず。

装備されていない場合は、リアキャリア自体を別途購入して取り付ける必要があります。リアカゴの取り付け手順は非常にシンプル。まず、カゴをリアキャリアに置きます。次に、付属の金具を使ってカゴを固定します。このとき、工具としてプラスドライバーや六角レンチを使用するとスムーズに作業が進みます。

取り付け後は、カゴが揺れたりすることがないかをしっかり確認してください。荷物が多いと、走行中に揺れることでバランスを崩す可能性があります。特に重い荷物を運ぶ場合は、固定が甘いと危険を伴うため、十分に注意が必要です。

リアカゴを取り付けることで、大量の荷物を効率よく運べるようになるだけでなく、荷物を分散させることで自転車全体のバランスが良くなる場合もあります。このカスタムは、日常の利便性を大幅に向上させると同時に、自転車の使い方の幅を広げてくれるおすすめの方法です。

5. 車体のカバーを使う

車体を長持ちさせたいなら、自転車カバーの使用は非常に効果的です。特に屋外での保管が多い場合、雨風や日光から自転車を守るために必須のアイテムといえます。カバーを使うことで、見た目を美しく保つだけでなく、走行性能の劣化も防ぎ、結果的に修理や交換の頻度を減らすことができます。

自転車カバーを選ぶ際には、まずサイズを確認することが大切です。車体全体をしっかり覆える大きさを選び、特にタイヤまで隠れるタイプが理想です。カバーが短すぎると、車体下部がむき出しになり、雨水が侵入する原因となるため注意が必要です。

素材の特徴については、防水性のある素材を選ぶことで、雨や雪から自転車を守ることができます。また、UVカット機能が付いたカバーであれば、紫外線による塗装の劣化やサドルのひび割れを防ぐことができ、屋外保管時のダメージを最小限に抑えることが可能です。

さらに、カバーを使うメリットとして以下が挙げられます。

- 雨や湿気から保護:錆びや劣化を防ぎ、長期間快適な走行が可能になる。

- 紫外線対策:塗装やゴム部分の劣化を防ぎ、見た目の美しさを保てる。

- 防犯効果:車体を目隠しすることで盗難のリスクが低下する。

- 埃や汚れの付着防止:屋内外を問わず、自転車が汚れるのを防げる。

使用時の注意点として、自転車が濡れた状態でカバーをかけないようにしましょう。湿気がこもることで車体にサビが発生する原因となります。そのため、雨や雪で濡れた場合はしっかり乾かしてからカバーをかけることを心がけましょう。また、カバーを定期的に外して車体を換気し、内部に湿気がたまらないようにするのも効果的です。

車体のカバーは、自転車を美しく保ち、機能を維持するための重要なアイテムです。手軽に取り入れられる保護方法として、自転車を長く使い続けたい人にはぜひおすすめします。

6. リミッター解除はアリ?

リミッター解除は、自転車の性能を一時的に向上させる行為として興味を持たれることがありますが、実際には強く避けるべき行為です。

法律上の問題だけでなく、安全面でも多くのリスクを伴うため、初心者・経験者を問わず実行しないことが推奨されます。電動アシスト自転車のリミッターは、道路交通法や安全基準に基づいて設計されており、安全で快適な走行のために不可欠な装置です。

まず、リミッター解除には重大な法的リスクがあります。日本の道路交通法では、電動アシスト自転車のアシスト力や速度制限が厳密に定められています。

道路交通法施行規則では、搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であること、アシスト比率は人の力:電動力が最大で1:2であること、24km/hまでアシストしそれを超えるとアシスト機能を停止することなどが定められています。

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231025_1.html

これを解除することで自転車は法律上「電動アシスト自転車」として認められなくなり、原動機付自転車(原付)として扱われる場合があります。その結果、免許の取得やナンバープレートの取得、保険の加入が必要になりますが、これらを怠ると重大な罰則が科される可能性があります。

また、リミッター解除によって事故の危険性が大幅に高まります。リミッターが外れることで速度が想定以上に上がり、ブレーキ性能や安定性が追いつかなくなることがあります。特にカーブや急ブレーキ時には、コントロールを失い転倒や衝突事故を引き起こすリスクが高まります。さらに、歩行者や他の車両と接触する危険も増大し、事故の被害が第三者に及ぶ場合も考えられます。

さらに、リミッターを解除すると、メーカー保証が無効になります。リミッターは安全性を確保するための重要な部品であり、その改造は製品設計を根本的に変更する行為です。そのため、万が一故障が発生しても保証の対象外となり、修理費用が自己負担になるだけでなく、自転車自体が元の状態に戻せない可能性もあります。

リミッター解除の誘惑を感じることがあっても、長期的な視点で見るとデメリットしかありません。安全性を損ない、法的な問題を引き起こすリスクを考えれば、正規の範囲内で電動アシスト自転車の性能を楽しむ方が安心です。合法の範囲内で安全に自転車を活用し、日常やレジャーを充実させましょう。

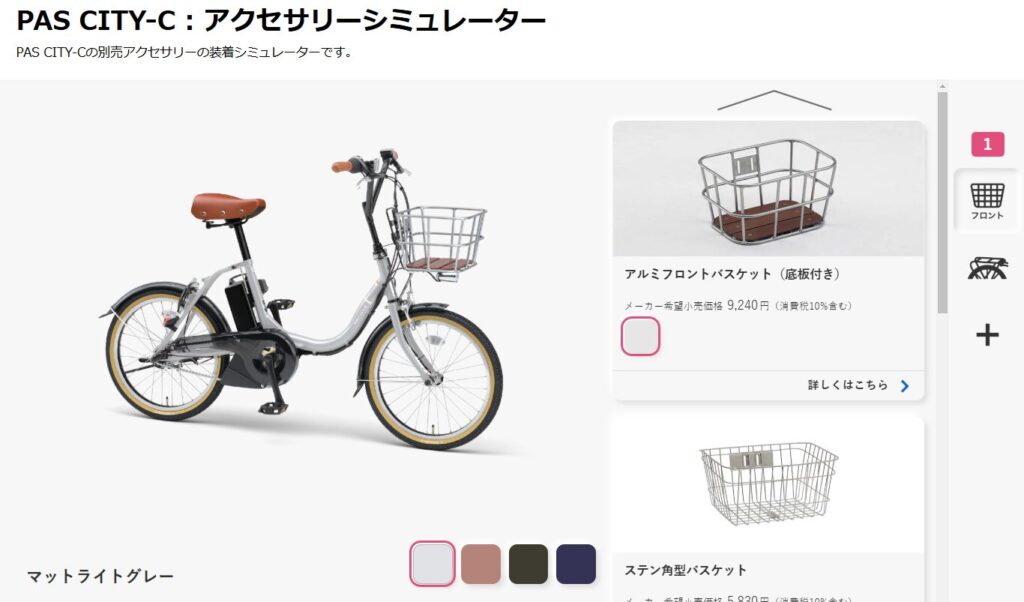

7. アクセサリー類の購入方法

初めてのアクセサリー選びは、純正品と互換品を理解することが大切です。

公式サイトでは車種ごとに対応したアクセサリーが一覧化されているので、安心して選べます。シミュレーションツールも活用可能です。

通販サイト(Amazonや楽天)ではレビューを参考にして、人気の製品を探すことができます。自転車専門店では専門スタッフのアドバイスを受けながら、実際に試して選ぶことができます。

さらにアクセサリーを購入する際には、取り付け方法を事前に確認しておくとスムーズです。

ヤマハPAS City-Cのカスタムは、手軽に始められるものから少し手間がかかるものまで幅広く楽しめます。ぜひ、自分に合ったカスタムを取り入れて、快適な自転車ライフを実現してください!

ヤマハPAS City-Cのカスタムと注意点

走行性能を損なわないように

カスタムを行う際には、走行性能を維持することが最も重要です。ヤマハPAS City-Cのような電動アシスト自転車は、車体のバランスが最適化された設計になっていますが、不適切なカスタムを行うと操作性や安定性が低下し、快適な走行が損なわれる場合があります。

そのため、注意深いパーツ選びと取り付けが必要です。特に以下のようなカスタム方法は走行性能に悪影響を与える可能性があるため、慎重に行う必要があります。

- 超大型の前カゴやバスケットを取り付ける

前カゴに過剰な大きさや重量のあるバスケットを取り付けると、ハンドルが重くなりすぎて操作性が低下し、曲がりにくくなります。また、重心が前方に偏るため、急ブレーキ時やカーブで不安定になる場合があります。 - リアキャリアに過剰な荷重をかける

後部のリアキャリアに重い荷物を載せすぎると、後輪が跳ねやすくなるほか、走行中のバランスが崩れる可能性があります。特に段差の多い道や高速走行時に注意が必要です。 - 不適切なハンドル交換

幅や高さが自分の体型や乗車スタイルに合わないハンドルを取り付けると、姿勢が不自然になり、肩や背中への負担が増える場合があります。特に、前傾が強すぎるポジションや、腕が広がりすぎる形状は疲労の原因になります。 - タイヤサイズを変える

本来のフレーム設計に適合しないサイズのタイヤを装着すると、走行中の安定感が損なわれるだけでなく、アシスト性能が正しく機能しなくなる場合があります。また、太さを極端に変えると、ペダリング効率や転がり抵抗が大きく変わる可能性があります。 - 過剰な装飾や重量物の取り付け

バスケットやカゴ以外でも、装飾目的で取り付けたパーツが重すぎると、全体の重量が増加して加速性能やブレーキ性能に悪影響を与えます。

カスタムを楽しむ際は、車体全体のバランスを意識し、パーツの重量や位置、適合性を考慮することが大切です。安全に走行できるカスタムを心がけることで、快適さとスタイルを両立した電動アシスト自転車を作り上げることができます。

工具と技術はあるか

カスタムに必要な工具や技術が揃っているかを確認することは、安全かつ確実に作業を行うために非常に重要です。

カスタムの内容によって、必要な工具や技術レベルは異なります。簡単なパーツ交換であれば、基本的な工具と少しの作業知識があれば十分ですが、ハンドルバーの交換やブレーキの調整といったやや高度なカスタムになると、専門的な工具や知識が必要になることがあります。

技術が不十分なまま作業を行うと、固定が甘くなり走行中にパーツが外れるといった危険が伴います。

必要な工具

- 六角レンチ(4mm・5mmなど):ほとんどのカスタムに使用する基本的な工具。

- プラスドライバー:泥除けやキャリア取り付けに使用する場合が多い。

- トルクレンチ:ハンドルやカーボンパーツの取り付け時に必須で、適切な締め付けトルクを確保。

- タイヤレバー:タイヤの交換時に使用する。

- チェーンカッター:チェーンの交換や調整で必要になる。

- スパナ(13mm・15mmなど):内装変速機や特殊なリアキャリアの取り付けに使用する。

- グリスや潤滑剤:ボルトの滑りを良くし、スムーズな締め付けを実現するために使用。

これらの工具を揃えておくことで、多くのカスタムに対応できるようになります。ただし、一部のカスタムでは特殊な工具が必要になる場合があり、その場合は自転車店に相談することをおすすめします。

また、技術の面でも注意が必要です。例えば、ブレーキや変速機に関連するカスタムでは、適切な調整が求められます。これには部品の取り付けだけでなく、ケーブルの張り具合や動作確認が含まれます。これらの調整が不十分だと、ブレーキ性能が低下したり、変速がスムーズに行えないといった問題が生じる可能性があります。

技術に自信がない場合は、まず簡単なカスタムから始めることをおすすめします。例えば、ベルやライトの取り付け、グリップ交換といった作業は初心者にも取り組みやすいカスタムです。徐々にスキルを上げながら、難易度の高い作業に挑戦するのが安全です。

もし高度な作業を必要とするカスタムを検討している場合、自転車店に相談して取り付けを依頼するのが安心です。専門店では、工具や知識が揃っているだけでなく、後々のメンテナンスや調整もスムーズに依頼できるメリットがあります。自分のスキルや工具の準備状況を確認し、安全に作業を進めましょう。

修理保証が受けられなくなる可能性

カスタムによっては、メーカー保証が受けられなくなる可能性があります。特に、純正品ではないパーツを使用した場合や、リミッター解除のような改造を施した場合、製品本来の安全性が損なわれたとみなされることがあります。この場合、故障が起きても修理費用が自己負担になることがあるため注意が必要です。

また、一部のカスタムでは、後から元の状態に戻すことが難しい場合もあります。例えば、フレームを加工して特別なパーツを取り付けた場合、再度カスタムを変更したり、売却したりする際に不都合が生じることがあります。そのため、カスタム前には保証の条件やアフターサポートについて確認しておきましょう。

口コミ評価

カスタム経験者のレビュー

見た目と快適性をアップして大満足!

最初は「グリップとサドルくらい変えればいいかな」って軽い気持ちで始めたカスタム。だけどいざパーツを選び出すと、もっとおしゃれに、もっと快適にって欲が出てきて(笑)。結局、サドルを茶色のレザータイプにして、グリップもお揃いの素材に交換しました。これだけで見た目がぐっとクラシカルになって、友達にも「なんかカッコよくなった!」って褒められました。

実際、乗り心地も前より良くなった気がします。サドルがしっくり馴染む感じで長距離も全然疲れなくなったし、握りやすいグリップのおかげで手が痛くならない!カスタムって難しいと思ってたけど、案外簡単で楽しかったし、次はハンドルにも挑戦したいなって思ってます。

初心者でもチャレンジして良かった

ヤマハPAS City-Cをもっと便利にしたくて、思い切ってフロントバスケットを大きいサイズに交換してみました。自分でやるのは初めてでちょっと不安だったけど、六角レンチがあれば案外簡単に取り付けられてビックリ。ネットで調べた動画も参考になったし、工具さえあれば初心者でも全然いけますね!

取り付けた後、さっそくスーパーに行ったら、荷物がいっぱい入って感動しました(笑)。前の小さいカゴだとバッグが飛び出してたけど、今は余裕たっぷり!ただ、ちょっと重心が前に寄るのでハンドル操作には気をつけないといけないなって思いました。次はリアキャリアも変えて、さらに便利にしたいです!

実際にヤマハPAS City-Cをカスタムした人々の口コミからは、「カスタムを加えることで、自分だけの特別な自転車に仕上がった」というポジティブな声が多く聞かれます。

例えば、グリップやサドルを変更したことで「見た目がカッコよくなり、快適性も向上した」との意見があります。一方で、「自分でハンドルやグリップを交換したが、作業が大変で手間取った」といった経験談もあります。このように、カスタム作業が楽しい反面、適切な準備が必要であることが口コミからも分かります。

また、「女性向けデザインのPAS City-Cをカスタムして、男性でも違和感なく乗れるようにした」といった例や、「友人と一緒にカスタムを楽しんだ」という声もあり、カスタムを通じて趣味の幅が広がることが分かります。

ヤマハPAS City-Cのカスタム例総括

ヤマハPAS City-Cのカスタムは、自転車の魅力を高め、より自分らしい一台を作り上げる楽しさを提供してくれます。

ただし、カスタムを行う際には、走行性能への影響や必要な工具、保証の条件をよく確認することが大切です。口コミを参考にしつつ、自分のスキルに合ったカスタムから始めて、安全で快適な自転車ライフを楽しみましょう。